提要:

「前店後廠」模式帶動珠三角經濟起飛,也令香港蛻變成為世界級的服務樞紐。隨着內地經濟長足發展,廣東逐漸以本土服務業替代傳統港商提供的服務,但香港也發展了高質素的服務業。展望未來,經過現代產業體系的協同發展,大灣區的融合會從垂直融合轉為水平融合,能夠產生更龐大的貿易和投資。香港的經濟體積有其局限,只能以質而非量取勝。香港應集中發展高增值的貿易服務,並與區內其他機場分工合作,維持海運與航運服務競爭力,升級為區域供應鏈管理的服務樞紐。同時把握國家金融改革與亞洲經濟迅速發展的契機,配合專業服務,晉升成為全球金融中心。創新科技在香港即使起步遲緩,仍然可以急起直追,最終實現「香港創造、深圳試產、珠三角量產」的大灣區產業鏈,締造全球領先的國際創新科技中心。長遠而言,香港的角色將會超越金融、專業服務、航運物流及法律仲裁等範疇,成為國家對外經濟戰略中發揮「軟實力」的多元對外平台。

一、大灣區的融合會從垂直融合轉為水平融合

(一)「前店後廠」模式令香港蛻變成為世界級的服務樞紐

粵港澳大灣區是我國最開放及最富庶的區域,具備了建成國際一流灣區和世界級城市群的條件。粵港澳大灣區GDP超過1.3萬億美元,接近紐約灣區的1.6萬億美元和東京灣區的1.5萬億美元,更遠超三藩市灣區的八千億美元。粵港澳大灣區有條件成為世界四個大灣區城市群之一。1不過,粵港澳大灣區的人均GDP只有二萬美元左右,只有其他國際灣區的一半或更少,粵港澳大灣區需要努力發展,才能達到世界級的先進水平。

粵港澳大灣區(下稱大灣區)雖然有巨大的發展潛力,但也有先天的發展障礙。因為「一國兩制」的安排,香港和澳門都是獨立關稅地區,有獨立的邊界、過關清關手續和移民及旅客管制。珠三角和港澳地區之間的要素流動,無可避免地有一定障礙。此外,香港和澳門都是自由市場經濟,而珠三角的經濟卻一直受國家計劃的規管,港澳地區與珠三角的經濟協調,也因此有一定困難。就是珠三角內部的9個城市的規劃,也有不少矛盾,例如,每個城市都希望建設自己的港口和飛機場。廣州市和深圳市都是計劃單列市,廣東省政府難以統籌協調,珠三角長期出現海港和機場重複建設的問題,一直難以解決。

多年來,廣東省政府、發改委及港澳特區政府曾經多次設計協調大珠三角發展的機制,包括2003/04年創立的《泛珠三角區域合作框架協議》以及2008年制定的《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要》。不過,因為上述提到的先天障礙,這些協調機制效果都不如人意。大灣區協調機制的進一步發展,還需要中央政府、港澳兩個特區政府及珠三角9個市政府的共同努力。

大灣區包括港澳兩個特別行政區及珠三角9個城市,其中香港的經濟體積位居前列,澳門的經濟體積只有香港的七分之一。因為篇幅所限,本文並不會討論澳門經濟在大灣區的作用,只會集中討論香港在大灣區的角色,包括香港及珠三角如何按照本身的產業優勢各自分工追求合作共贏,特別是香港以其優質的服務業支援珠三角,協同發展現代產業體系,鞏固香港作為大灣區及亞太區服務樞紐的地位。

香港是全國最開放的城市,也是國際級的金融中心及服務樞紐。香港與珠三角的成功協作,是大灣區發展的關鍵。從1979年改革開放開始,香港與珠三角發展了「前店後廠」的模式,香港的製造業大量移到珠三角,在珠三角建立了世界工廠。對中國而言,這個世界工廠創造了大量加工出口及就業機會,成為中國發展的引擎。對香港而言,這個世界工廠需要大量生產性服務業的支援,刺激香港發展了先進的現代金融服務、貿易服務、運輸物流服務以及商業及專業服務,使香港蜕變成為世界級的服務樞紐。

(二)水平融合產生的貿易和投資遠超垂直的融合

珠三角經濟發展迅速,與香港發展水平的差距日漸縮窄,「前店後廠」的發展模式因此受到挑戰。隨著珠三角的經濟發展,珠三角出現勞工短缺,工人工資飛漲。珠三角勞工密集的加工工業需要升級轉型。另一方面,珠三角的生產性服務業也迅速發展,例如,深圳和廣州都建設了高效率的貨櫃碼頭,與香港競爭,香港的服務業也需要升級轉型。

隨着內地經濟迅速發展,香港與珠三角的融合很快便會從垂直的融合(即發達與發展中地區的融合)轉為水平的融合(即發達地區之間的融合)。坊間一般認為水平的融合容易出現競爭,是以內地經濟迅速發展會對香港不利,這其實是很大的誤解。從國際經驗來看,水平融合產生的貿易和投資,其實遠超垂直的融合。全球貿易和投資,大部分是在發達地區之間進行,而非在發達地區與發展中地區之間進行。富裕的市場比貧窮的市場有更多發展空間,是以內地經濟的發展,應該給香港帶來更多而非更少貿易和投資機會。此外,發達與發展中地區之間的文化和生活習慣的差異較大,融合容易產生文化上的矛盾和摩擦,不利於較深度的服務業融合。

內地的經濟發展令港商部分功能被取代,兩地出現競爭其實無可避免,但競爭可以帶來進步及分工。香港要在少數特色產品、工序或服務,達到世界尖端(如瑞士的手錶或銀行服務),便可通過大灣區的發展獲得最大的經濟利益。珠三角與香港各有特色,有巨大結構性差異,兩地互補的機遇應超過競爭的威脅。港人能否把握這些機遇,關鍵因素是香港是否能夠不斷提升其競爭力,推陳出新,掌握內地迅速發展的機遇。

《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》對於粵港兩地的產業優勢及角色分工有清楚的說明:廣東須「構建科技、產業創新中心和先進製造業、現代服務業基地」,香港則需「鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易三大中心地位,強化全球離岸人民幣業務樞紐地位和國際資產管理中心功能,推動專業服務和創新及科技事業發展,建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心」。本文按照《框架協議》對香港角色的定位討論香港服務業在大灣區協同發展現代產業體系的角色。

二、大灣區各個城市的經濟指標與「前店後廠」的成就及局限

(一)大灣區各個城市經濟指標的意義

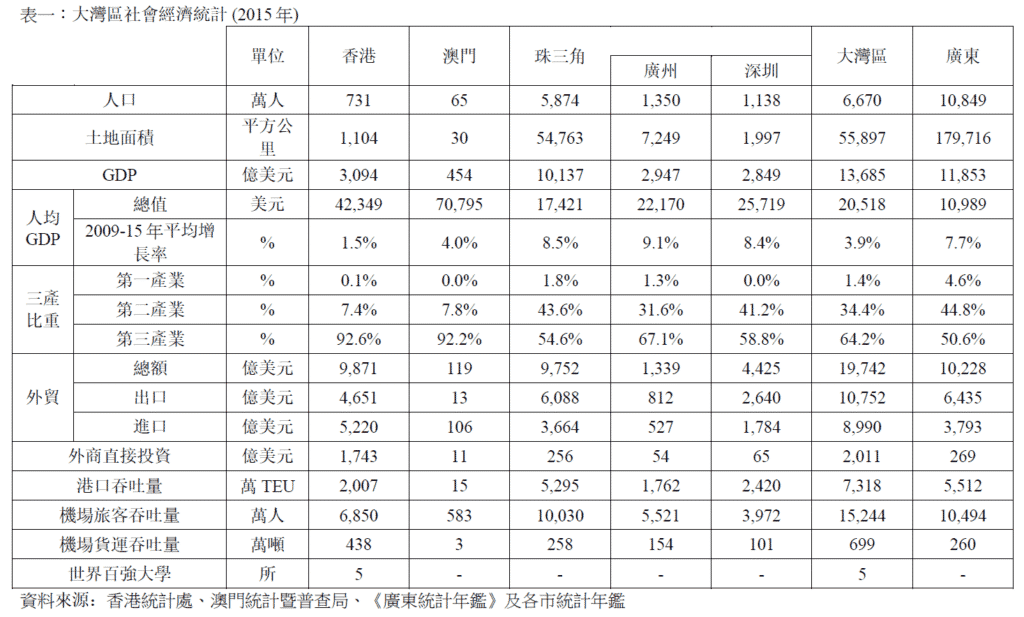

表一顯示大灣區港澳兩個特別行政區及珠三角九市2015年的主要經濟指標。2珠三角九市人口和土地面積分別是廣東省的54%及31%,其經濟活動卻佔廣東省的大部分或絕大部分。珠三角的GDP佔全省的86%,外貿和外商投資都佔全省的95%,港口貨櫃吞吐量和機場旅客吞吐量都佔全省的96%,機場貨運吞吐量更佔全省的99%。

以2015年的數字來看,大灣區之中,香港的GDP最大,不過只是稍為高於廣州或深圳,況且珠三角的經濟增長率遠高於香港,是以廣州和深圳的GDP將於一兩年內超越香港。因為香港的人口遠少於廣州和深圳,長遠而言,香港的經濟體積無法與廣州或者深圳相比,香港經濟只能以質而非量取勝。

香港的經濟優勢在於其優質的服務業,服務業佔香港GDP的92.6%,遠高於珠三角的54.6%。在珠三角九市之中,服務業比重最高的是廣州和深圳,依次是67.1%及58.8%,仍然遠低於香港的水平。香港的服務業在大灣區以及全國都居於領先地位。

香港是世界級的服務樞紐,是國際金融、貿易和航運三大中心。從表一可見,香港的外商直接投資高達1,743億美元,是珠三角九市的七倍,更超過中國內地的1,263億美元,反映香港作為國際金融中心的重要性。作為貿易中心,香港的外貿總額為9,871億美元,超過珠三角九市的9,752億美元。作為航運中心,香港機場的貨運吞吐量是438萬噸,遠超珠三角九市的258萬噸,香港機場的旅客吞吐量亦超過廣州和深圳。香港港口的貨櫃吞吐量卻不如深圳。貨櫃碼頭需要大量土地,而香港缺乏土地,難以在港口貨運與其他城市競爭,香港應該集中發展高質素的航運服務。

(二)「前店後廠」的成就與局限

1.加工出口創造的產值仍然不容忽視

大灣區的融合從「前店後廠」開始,需要總結「前店後廠」模式的成就與局限,並探討進一步融合的發展。自改革開放以來,中國加工出口增長迅速,其中八成以上來自三資企業。中國成為「世界工廠」,始自港商在珠三角加工出口的投資,外商負責上游工序(如接單、產品設計、原料採購)及下游工序(如出口、付運、財務保險安排),而中游的工序(如加工、包裝等)則多數由內地生產者負責。在1995年到2007年間,加工出口長期佔內地出口一半有多。隨著內地出口結構升級,加工出口佔總出口的比例,在2007年後開始下降。即使如此,在2015年,內地的加工出口仍然高達7,978億美元,佔總出口三分之一以上,廣東的加工出口仍然高達2,800億美元,佔廣東總出口44%,其重要性依然不能忽視。3

在2015年,廣東的出口為內地第一,佔內地出口超過六分之一;廣東的加工出口,則佔內地加工出口超過三分之一。我們沒有大灣區內珠三角九市的加工出口數字,不過珠三角九市的總出口佔廣東省出口95%以上,是以本文使用廣東省的加工出口數字代替珠三角九市的加工出口。

加工出口兩頭在外,需要入口大量零部件或原材料,是以一般認為加工出口的增值率較低,對GDP的貢獻有限。根據筆者對加工出口增值率的研究,這個看法其實以偏概全。要計算出口對GDP的貢獻,不單只要計算出口在本行業的直接增值,也要計算間接增值,即出口通過使用本土生產的中間投入所產生的增值,例如,出口通過使用本地生產的電力,在電力行業產生的增值。一般而言,計算間接增值要使用投入產出表,需要大量數據和計算。可幸筆者曾經論證加工出口的毛利(即加工出口價值扣減入口原料的價值)稍高於加工出口的總增值,是總增值頗為準確的估計。加工出口的毛利十分容易計算,我們可以用毛利的估計代替總增值的估計,亦可以用加工出口毛利率(即每單位出口加工產生的毛利)的估計代替增值率的估計。4按筆者的估計,無論在整個內地或者在廣東,2007年都是加工出口的高峰,該年加工出口的毛利佔廣東(內地)GDP的22.3%(7.5%)。直到2015年,出口加工毛利仍然佔廣東(內地)GDP的10.3%(3.2%),加工出口創造的產值仍然不容忽視。

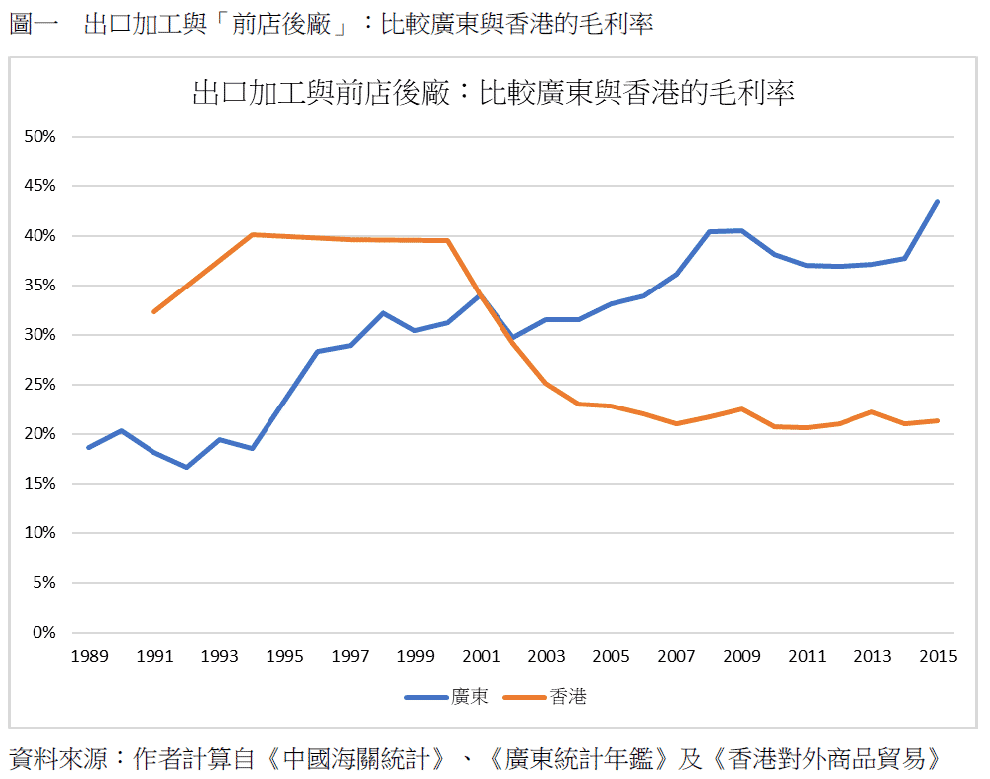

廣東的加工出口有七成以上是通過香港進行。廣東和香港分別從通過香港出口的廣東加工產品獲得毛利,廣東從加工獲得毛利,香港則從上游或者下游工序(接單、金融保險服務及出口服務等)獲得毛利。圖一比較廣東與香港從這些產品獲得的毛利率,即比較「前店」與「後廠」平均從每單位通過香港出口的廣東加工產品獲得的毛利。5

從圖一可見,廣東加工出口的毛利率,從1989年的19%急升至2015年的43%,說明加工出口的升級十分成功(按筆者的估計,整個內地的加工出口的毛利率也同樣迅速提高)。毛利率急升的原因,主要是加工出口從中游的低增值工序擴展至上游和下游較高增值的工序,以本地生產的原材料和服務替代入口的原材料和服務,例如,以深圳的貨櫃碼頭取代香港的貨櫃碼頭(下游工序),或者通過自己接單、設計產品及採購原料替代香港商人的服務(上游工序)。

此外,提高產品品質及採用本地創新,也會提高出口的毛利率。圖一顯示早年香港從「前店」工序獲得的毛利率遠超廣東從「後廠」工序獲得的毛利率,不過,隨著廣東服務業的發展,廣東進行的工序日益擴展,取代香港進行的工序,是以香港獲得的毛利率日漸下降,廣東獲得的毛利率則上升,並在2001年超越香港的毛利率。

2.「前店後廠」對兩地經濟發展都有不可磨滅的貢獻

香港從出口廣東加工產品獲得的毛利率,從1994年的40%下降至2007年的21%,之後卻維持在穩定的水平,沒有繼續下降,反映廣東雖然以本土的服務替代香港的服務,但香港通過發展高質素的服務(例如發展高增值的物流服務、以空運代替海運)有一定的成效,仍然能夠維持20%左右的毛利率,轉型中的「前店後廠」模式對香港經濟仍然重要。

加工出口對總產值的貢獻十分可觀,廣東獲得的毛利,從1989年的24億美元(即佔GDP6.4%)上升至2004年的461億美元,佔GDP的比例達到20%的高峰,其後佔GDP的比例下降至2015年的7%。不過,毛利的絕對值仍然增長,2015年高達840億美元,在廣東經濟仍然舉足輕重。香港從「前店」獲得的毛利,從1991年的66億美元上升至2004年的336億美元,佔GDP的比例,則從7.4%上升至20%的歷史高峰,之後下降到2015年的13%。至於毛利的絕對值,2011年上升到421億美元的高峰,之後停滯不前。

總括而言,「前店後廠」的模式帶動了廣東經濟起飛,也促使香港從低成本的製造業中心轉變成為服務業樞紐,對兩地的經濟發展都有不可磨滅的貢獻。不過,「前店後廠」的模式也有其局限,廣東加工出口的毛利率雖然迅速提高,但產品的科技含量仍然不高,況且近年全球保護主義盛行,全球貿易增長緩慢,廣東不能依靠出口作為經濟增長的主要引擎。對香港而言,香港提供的服務正逐步比廣東本土的服務取代,香港必須不斷發展更高質素的服務來維持其服務樞紐的地位。廣東和香港都需要超越「前店後廠」的模式才能成功打造國際級的大灣區。

對珠三角而言,「前店後廠」並非死胡同。出口加工對服務業產生龐大需求,促使珠三角發展上游和下游的服務業,更進一步通過自主創新發展高科技產品的出口。深圳已經成為舉世知名的創新科技的基地,東莞的出口也正在轉型。

對香港而言,「前店後廠」亦非死胡同。在1970年代,香港並沒有世界級的服務業企業,難以與國際上大型的服務企業競爭。後來珠三角的世界工廠對服務業的龐大需求,促使香港的服務業迅速增長,培育了世界級的銀行(例如匯豐銀行)、地產公司、綜合企業(例如和黃)、電訊公司及航空公司(例如國泰),有能力進軍國際市場。隨著內地服務業和金融業的開放,香港的服務業和金融業可以有更上層樓的發展。

三、香港的高增值服務業的現狀與前景

香港需要發展高增值服務業,才能協同發展大灣區的現代產業體系。香港政府一直著重發展四個主要服務行業:即貿易、金融、專業服務及旅遊。在2015年,貿易及物流業為最大行業,佔總產值22%,佔總就業20%。按總產值而言,金融業排行第二,佔總產值18%。不過,金融業並非勞動密集,佔總就業只有6.5%。專業服務排行第三,佔總產值12%,佔總就業14%。旅遊業排行總產值的榜尾,佔總產值只有5%,不過,旅遊業較為勞力密集,佔總就業達7%。6本文會集中討論貿易、金融及專業服務這三個較高增值的服務業,旅遊業並非高增值行業,況且香港接待旅客的容量接近飽和,旅遊業的前景並不明朗,因此旅遊業不在本文討論之列。

(一)香港作為貿易中心及航運中心

隨著「前店後廠」模式的迅速興起,香港的貿易及物流業在90年代初已超越製造業成為香港最大行業,貿易及物流業佔總產值的比例在2005年上升至28.5%的高峰,然而隨著內地貨櫃碼頭及服務業的發展,「前店後廠」模式的重要性下降。貿易及物流業佔香港總產值的比例,從2005年到2015年下降了5.3個百分點。不過,貿易及物流業仍然是香港最大的經濟行業。

內地的改革開放加強了香港作為貿易樞紐的地位。內地外貿通過香港出入口的比例從1979年的4.4%急升至1990年代中的接近60%,上升接近150倍。不過,隨著內地碼頭及物流業的迅速發展,內地外貿經香港出入口的比例從1997年60%的高峰急跌至2013年22%的谷底。7比例下降的原因有兩個:首先,深圳集裝箱港口發展迅速,運輸成本比香港低,珠三角的貨運從香港轉流到深圳。其次,在鄧小平1992年的歷史性南巡後,其他省份也相繼仿效廣東的出口導向模式,內地的加工出口從廣東向北方擴展至長三角及渤海灣,華東和華北貨物不經過香港而通過上海或北方港口出口。

1990年代,內地大部分的外貿經由香港出入口,這個情況其實並不正常。內地外貿增長十分迅速,中國在2013年成為世界最大貿易國,無可能大部分外貿長期經香港出入口。近年香港與上海是中國最大的兩個貿易樞紐,各自處理約五分之一的中國外貿,這是較為正常的情況。

內地外貿經香港出入口的比例雖然急速下降,不過,直到2014年,因為內地外貿的增長十分迅速,經香港出入口的內地外貿的絕對金額仍有迅速增長。從1997年至2014年17年間,內地經香港出入口的貿易,從1,937億美元上升至9,714億美元,是1997年的5倍,每年平均增長率高達12.2%,說明香港仍然能夠提供高效率的貿易服務。筆者曾經詳細論證,基於貿易活動中的規模經濟和聚結經濟,規模大的貿易中心在提供貿易及中介服務有強大的競爭力,是以國際貿易一般都集中在主要的貿易樞紐,而香港仍然是整個內地及大灣區的主要貿易樞紐。8

2014年後內地外貿增長逆轉,在2015年和2016兩年間下降了14.3%,內地通過香港的出入口也同時下降,不過下降幅度較少,內地通過香港出入口的比例因此從2013年22%的谷底回升到2015年的23%。展望將來,雖然內地外貿前景開始回穩,不過快速增長的時代顯然已經過去。全球外貿與中國外貿的前景都不明朗,香港更要面對鄰近港口的競爭,香港的貿易及物流業面對的挑戰十分嚴峻。

貨櫃碼頭需要大量土地,而香港土地短缺。與內地的港口比較,香港距離內地的貨源亦較遠,難與內地港口競爭。香港港口的貨櫃處理量先後被新加坡、上海、深圳、寧波超越,香港排名從全球第一下跌至全球第五。搬運及儲存貨物非香港的優勢,香港應集中發展高增值的貿易及物流服務、總部服務及與搬運貨物無直接關係的貿易支援服務(中介服務、供應鏈管理、貿易融資、保險及法律仲裁),並維持香港海關的靈活及高效。倫敦的經驗說明,海港的吞吐量與海運服務的競爭力是兩碼子事。倫敦碼頭的吞吐量微不足道,可是倫敦海運服務的競爭力卻位居世界前列。香港海運服務的競爭力其實十分強勁,2016年新華‧波羅的海國際航運中心發展指數顯示,綜合港口狀況和海運服務,新加坡位列榜首,香港僅次倫敦排名第三,上海則排第六。

香港在發展高增值的貿易及航運服務已經有一定成績。香港在空運方面有強大的競爭力,香港機場的國際貨運量連續多年居全球首位,空運貨物的價值佔香港外貿41%,遠超海運及河運的19%。香港機場的貨運量遠超整個廣東省,客運量亦超過廣州機場或者深圳機場。

不過,香港機場已經接近飽和,第三條跑道要2022年才能使用,廣州白雲機場第三條跑道早已完成,深圳機場的第三條跑道將早於香港完成。況且,廣州機場計劃興建第四條及第五條跑道,而香港根本沒有土地興建第四條跑道。長遠而言,香港機場無法在吞吐量方面與廣州機場競爭,香港需要不斷優化機場的管理,維持香港機場高質素的服務,也需要與大灣區的其他機場分工合作。香港機場有優良的國際網絡,不過,香港機場與內地城市的網絡卻不如深圳機場,香港機場需要與深圳機場分工合作。此外,珠海機場有大量剩餘容量,香港應該探討與珠海機場合作處理貨運,並在港珠澳大橋落成後,開通從香港機場到珠海機場的快速貨運服務。

(二)香港作為金融中心及服務樞紐

在香港四個主要服務行業中發展最快的是金融業。從2000年至2015年,金融業佔總產值的比例提高了5個百分點,佔總就業的比例只提高了1個百分點。金融業並非勞動密集,金融業的高速發展故然可以對總產值的增長有明顯的貢獻,對就業的貢獻卻有限。

內地經濟的迅速增長和金融的改革開放,是香港金融業發展的重要動力。香港是中國與世界金融互通的國際平台。香港是外資進入中國的首要平台:香港佔外商對中國直接投資的比重,近年急速上升,在2016年達到破歷史紀錄的69%,超越了改革開放初期的比重。香港也是內地資金「走出去」的首要平台:香港佔中國對外直接投資的比重,也上升到六成左右的高位。人民幣國際化,更帶動香港成為全球首要的離岸人民幣中心,加強香港金融業的競爭力。

2015年以來,內地經濟放緩及人民幣貶值的趨勢,雖然對香港金融業的發展有不利的影響,不過,中國金融改革面對的困難,正反映香港作為中國國際金融中心的地位難以取代。在內地出現資金外流的時期,更需要通過香港吸引外資,例如利用「債券通」吸引外資,並利用香港高效的金融市場促進內地的金融改革。人民幣在2017年初開始轉穩,人民幣國際化重拾動力,相信香港的離岸人民幣業務將會有較好的發展。

倫敦市法團(City of London)從2007年開始編制全球金融中心指數(Global Financial Centres Index,簡稱GFCI),每半年一次。倫敦與紐約多年叮噹馬頭,排名第一、第二,香港及新加坡則交替排名第三第四。在2007年到2008年,香港與新加坡的評分接近七百分,倫敦與紐約的評分卻接近八百分。倫敦與紐約是全球金融中心,香港及新加坡卻是區域性的金融中心,兩者有一定差距。2008年的全球金融風暴,對歐美經濟有嚴重打擊,倫敦與紐約的評分也停濟不前。香港與新加坡受惠於中國和亞洲經濟的迅速發展,評分有所上升,與倫敦和紐約的差距收窄至50分左右。香港有望晉升成為全球性的金融中心。

從2000年至2015年,香港的專業和工商服務有溫和的增長,佔總產值的比例提高了1.8個百分點(佔總就業的比例則提高了2.6個百分點)。專業及工商服務是香港作為服務樞紐不可或缺的環節,無論是金融中心、貿易中心、航運中心、法律仲裁中心及跨國公司的地區總部都需要專業及工商服務的支持。內地服務業的改革開放及CEPA都對香港的專業及工商服務有利。

四、大灣區具備條件創造全球領先的國際創新科技中心

(一)香港與深圳優勢互補能令大灣區成為世界一流的科技灣區

大灣區以全球創新高地為目標,以深圳為首的創新科技產業在珠三角大展拳腳,已具備條件創造全球領先的國際創新科技中心。反觀香港,創新科技發展乏善可陳,香港特區首任行政長官董建華甫上任之初即設立創新科技委員會,但在一年後完成報告便結束工作。繼任行政長官的曾蔭權將創新科技列為六大優勢產業之一,迄今仍然成效不彰。第四任行政長官梁振英推動多年,終於在2015年成立了創新及科技局,創科氣氛總算慢慢凝聚起來。現任行政長官林鄭月娥高度重視創科發展,親自主持創新及科技督導委員會,相信香港即使起步遲緩,仍然可以急起直追。近年,瑞典卡羅琳學院首個海外科研中心落戶香港,美國麻省理工學院全球首個創新中心也選址香港,看中香港能夠連接中國內地,擔當橋樑角色,印證香港作為「超級聯繫人」仍然大有作為。

雖然香港的創科產業規模微小,略為失色,而且2015年科研投入僅佔GDP比例0.76%,比不上深圳的4.2%,也遠低於韓國、日本和新加坡等鄰近地區,但是,香港的科研底蘊深厚,成果累累,不能抹殺其實力。新一屆特區政府已承諾在2022年前,將科研開支倍升至GDP的1.5%。而且,香港有5所大學位列全球一百強,國際專家評審在2014年進行「科研評估」,香港高等院校的項目有12%被評為「世界領先」,34%被評為「國際卓越」,證明香港科研甚具競爭力。

位於落馬洲河套區的「港深創新及科技園」,在2017年宣佈興建,是大灣區創科發展的另一劑「強心針」。河套區發展計劃早在1991年啟動,倡議多年一波三折。箇中分歧,尤其是業權問題能夠解決,相信大灣區內的利益矛盾和城市間的競爭並不是解不開的死結。數碼港和科學園的使用率將近飽和,河套區科技園是香港歷來最大的創科園地,估計該區創造約4萬職位,彌補了創科發展急切需要的土地空間和人力資源。香港的創科體系已經培育出第一隻「獨角獸」,成為初創行業和年輕人才的焦點,可以預見創科產業規模將會愈做愈大,為未來發展奠定基礎。

其實,香港與深圳的創新科技各有優勢,互相補足能令大灣區成為世界一流的科技灣區。香港科研經費主要靠政府撥款,由大學主導,孕育一批站在國際前沿的上游基礎研究。深圳既有官方支持又有私企捐助,由產業主導,創造一批社會影響顯著的中下游應用研究。目前兩地正積極培養一套協同發展的生態系統,結合上中下游研究,將科研轉化為成果。香港的高等院校已經踏出第一步,在深圳建立了8所研發中心,設立15家企業,孵化300多家企業。

讓粵港澳攜手參與科研項目,將會是高校合作的突破點。2017年9月,國家教育部出爐「雙一流」名單(世界一流大學、一流學科),廣東的表現比起北京、上海和江蘇未算亮眼,粵港澳高校大有合作空間。「粵港澳高校聯盟」已於2016年創立,由廣東省10所、香港9所、澳門7所,共26所高校組成,旨在推動科研創新合作。這種高校合作正好能發揮香港在高等教育的軟實力,鼓勵三地學者共同申請國家及地方研究經費,擴大資源,提升區內高校在國內外的學術和研究地位。

(二)實現「香港創造、深圳試產、珠三角量產」的大灣區產業鏈

香港的科研在學術界有卓越成就,要補足的是將理論轉化為產品的知識轉移過程,從而產生直接的經濟效益。香港工業萎縮,亦受土地資源所限,難以負荷科研商品化所需的製造能力。不過,設計完成後,可以在深圳出產原型,並在製造業蓬勃的珠三角大批量生產。大灣區的機遇就是實現「0到1」在香港創造,「1到100」在深圳試產,「100至100萬」在珠三角量產的產業鏈。這條大灣區產業鏈已具雛型,由香港與廣東在2004年共同成立的「粵港科技合作資助計劃」,截至2016年,已經批出246個項目,總額約8.3億港元,當中超過三成由廣東省或深圳市政府共同資助,推動區內的大學、研究機構和企業合作進行應用研發和科技轉移。9

專注於高增值服務的香港,不少既有之長將會受惠於創科發展,包括上市融資與知識產權在內的相關專業服務。香港仍然是世界首屈一指的融資平台,中小微型創科企業可以在香港創業板,甚至是尚在討論當中的創新板上市,進軍國際市場。而且,備受國際社會尊重和信任的法律制度,更是香港成為亞太地區知識產權交易中心的先天優勢,掌握著大灣區創新科技發展的命脈。截至2017年6月,分佈在南沙、前海和橫琴的粵港澳創新創業基地,共吸引超過400家粵港澳青年創業團隊進駐,其中207家為港澳團隊。廣東自貿區三大片區累計企業15.8萬家,其中港資接近4,700家,令大灣區內坐擁龐大商機的客戶群。10

要促進區內產業合作,打破要素流動的屏障至關重要,從而確保人流、物流、資金流和訊息流暢通無阻。「港深創新及科技園」既延攬全國高新科技人才,也向國際頂尖專才招手,港府應考慮向河套區內的科研人員提供出入境便利措施,例如特別的短期簽證。

另外,研究設備及實驗材料的跨境運輸,將會隨著產業鏈的整合而倍增,藉著特殊通道改善清關程序,減少審批手續有助加快相關貨物的進出口。

再者,目前科研資金的跨境轉移有嚴格規定,阻礙科研機構在取得撥款後,按各合作單位的長處分配工作。科研合作項目的資金轉移限制應該放寬,容許研究經費在三地之間自由流通,跨境使用。

五、粵港澳大灣區建設與「一帶一路」倡議有利發揮香港所長

(一)香港服務業和金融業的進入能夠加速大灣區和內地服務業和金融業的開放

香港的角色是發展世界級的服務樞紐,以優質的服務業支援大灣區的發展。要達到這個目標,香港需要優化及提高服務業的質素,珠三角也需要開放服務業市場,容許港商進入。2003年開始的CEPA,目標就是向香港開放內地的服務業市場,一方面刺激香港經濟發展,另一方面也刺激內地服務業的開放及發展。因為內地服務業的發展嚴重滯後,容許香港服務業進入內地市場有利帶動國家的服務業。2003年迄今已經14年,CEPA的補充協議也簽了十多個,可是內地服務業的開放一直不如人意。對香港商人來說,CEPA只是開了大門,眾多小門卻沒有打開。

2013年國家在上海設立自由貿易試驗區,目標也是通過先行先試開放及發展國家的服務業及金融業。其後自由貿易區的試驗在2015年擴展到廣東、福建、天津,又在2017年擴展到其他7個省市,全國自由貿易區的數目共有11個。自由貿易區的試驗既反映中央的努力,也反映內地的服務業及金融市場的開放及發展仍未達標。

其實,服務業和金融業開放的困難遠超商品貿易的開放。在任何國家,服務業和金融業的開放都需要漫長的過程。商品容易運輸,服務一般卻難以運輸,需要消費者(如旅客)與服務生產者(如酒店服務員)直接的接觸,是以服務貿易的障礙遠高於商品貿易。旅遊貿易的障礙主要是交通及入境限制,至於其他類型的服務,多數要通過在外地投資設立分店(例如銀行在外地設立支行),才可以向外國出口服務,是以服務貿易的障礙,主要與外資准入的限制有關。高增值的服務業,如銀行、金融、保險、電訊、空運等等,往往是高度壟斷,牽涉強大的既得利益。這些行業也受政府密切監管,因此外資進入特別困難。服務業的融合是深入的融合,需要雙方政策和監管配合。

在服務業開放中,金融業的開放是特別困難。開放的金融體系容易受國際資本狙擊,牽涉金融風險和金融體系的穩定,需要小心從事。在外匯市場方面,內地早於1995年已經實行經常帳可兌換,當時不少論者認為內地可以5年内落實資本帳可兌換,可是如今22年過去,內地仍然有頗為嚴格的資本帳管制,仍然沒有完全自由兌換的時間表。

按發展中國家的標準,中國已經是頗為開放,不過還未達到發達國家的標準。況且內地的銀行、金融、保險、電訊、空運等行業不單高度壟斷,也牽涉龐大的國有企業的既得利益,內地服務業和金融業的開放將會困難及漫長。

粵港澳大灣區是中國最開放及發展程度最高的區域。香港的服務業和金融業通過CEPA及廣東自由貿易試驗區,能夠加速大灣區和內地服務業和金融業的開放。CEPA框架下的《廣東協議》先行先試,是內地首個根據負面清單和准入前國民待遇(pre-establishment national treatment)設計的自由貿易協議。內地的自貿區,以及中美兩國尚在談判當中的雙邊投資協定(BIT)也是採取相同的管理制度。參考香港經驗作為中國接觸國際市場的實驗室,將會加速內地服務業和金融業的開放。

大灣區的《框架協議》,亦強調通過「先行先試,重點突破」,「支持廣東全面深化改革……以點帶面深化合作,充分釋放改革紅利」,又強調落實內地與香港澳門的CEPA及發揮廣東自由貿易區的作用,「推進深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴等重大粵港澳合作平台開發建設,充分發揮其在進一步深化改革、擴大開放、促進合作中的試驗示範和引領帶動作用,並複製推廣成功經驗」。

(二)「一帶一路」為香港帶來機遇

除了大灣區自身的建設,大灣區的《框架協議》亦強調港澳為國家「培育國際合作新優勢」,特別是推動「一帶一路」的發展:「充分發揮港澳地區獨特優勢,深化與『一帶一路』沿線國家在基礎設施互聯互通、經貿、金融、生態環保及人文交流領域的合作,攜手打造推進『一帶一路』建設的重要支撐區……推動大灣區在國家高水平參與國際合作中發揮示範帶頭作用」。

作為國際服務樞紐,香港已經擔當起「一帶一路」國家供應鏈管理的角色。近年珠三角工資飛漲,國際保護主義升溫,珠三角的加工企業紛紛外移到絲路地區。香港是內地企業「走出去」的首要平台,幫助內地企業把生產線轉移至絲路地區,香港則成為絲路地區生產鏈的服務樞紐。近年香港對絲路地區的出口增長迅速,一方面反映絲路地區經濟增長迅速,另一方面則反映內地廠商(包括在內地設廠的港商)把生產綫轉移到絲路國家,並以香港為「一帶一路」地區生產鏈的服務樞紐。

「一帶一路」的倡議,已為香港帶來可觀的經濟利益。近年香港對印度、越南和阿拉伯聯合酋長國的出口表現尤為亮麗,其中絕大部分是內地的產品經香港的轉出口:在2016年,印度已超越德國和台灣,成為香港第四大出口市場(更在2017年頭8個月超越日本成為香港第三大出口市場),越南則超過英國、新加坡、韓國和德國成為香港第六大出口市場,而阿拉伯聯合酋長國則從一個微不足道的市場躍升至超過英國成為香港第十一大出口市場。作為貿易中心,香港的功能已經從傳統的轉口業務升級為區域性供應鏈管理的業務。內地通過香港出入口的比例從1997年60%的高峰下降至2013年22%的谷底,然後卻回升到2015年的23%。內地通過香港出入口的比例回升,相信與香港成為「一帶一路」地區生產鏈的服務樞紐有關。

香港在國家對外經濟戰略中的角色,其實遠超金融、專業服務、航運、物流及法律仲裁等範疇。21世紀的國際關係,除了軍事、政治、經濟等「硬實力」,還要講究文化和傳媒的「軟實力」。內地的社會組織主要是由上而下,民間社會不夠活躍,有礙發展「軟實力」,也削弱中國在國際社會的話語權。香港一直是全國最國際化的城市,也是東西文化交匯的橋樑,是國際傳媒中心,也是眾多國際民間團體(包括NGO)匯聚的都市,擅於適應和處理多元文化社會的矛盾。

內地所缺,正為香港所長,香港為國家提供了「軟實力」的多元對外平台。「一帶一路」的倡議強調「民心相通」,粵港澳大灣區的《框架協議》亦強調「生態環保及人文交流領域的合作」。「一帶一路」投資的項目,將受國際傳媒和眾多民間團體(包括環保團體)高度關注。國家要善於和國際傳媒及各國的民間團體打交道,才能順利拓展其對外經濟戰略。國家可以透過香港的國際傳媒及國際民間團體網絡發揮影響力。香港有眾多來自東南亞和全球各地的僑社,國家可以透過這些僑社拓展對外關係。香港是教育樞紐,大學國際排名甚佳,在QS全球「最佳學生城市」的排名亦高,外國學生樂意來進修,香港可發揮其國際教育平台的作用。

總括而言,香港是全國最開放的城市,中國積極參與全球經濟治理、發展粵港澳大灣區及「一帶一路」正有利發揮香港所長。香港需維持並提高其國際平台的競爭力,進一步發展其「一國兩制」之獨特強項,特別是香港在經濟自由、新聞自由、資訊自由及政府廉潔透明的優勢,以及維護公平開放的營商環境和公正的司法制度。為此,中央及特區政府須認真在香港落實《基本法》中對自由、人權和法治的種種保障。

載於李曉惠等編:《粵港澳大灣區與香港》,香港,商務印書館2018年版,第312-337頁。

宋恩榮 香港中文大學滬港發展聯合研究所副所長、民主思路聯席召集人(研究)

潘學智 香港中文大學滬港發展聯合研究所研究助理

註釋

1 劉麥嘉軒、譚曉林:〈粵港澳大灣區——歷史、意義及香港定位〉,香港信報,2017年5月11日,B10版。

2因篇幅所限,在珠三角9個城市之中,表一只列出廣州和深圳的經濟指標,略去其他7個城市的指標。

3 資料來自《中國海關統計》及《廣東統計年鑑》。

4 Yun-Wing Sung, “Made in China: From World Sweatshop to a Global Manufacturing Center?”, (2007) Asian Economic Papers, Fall 2007, 43-72.

5 估計方法見註釋 3。

6 來自香港統計處對四大產業的統計,總產值只包括直接增值而不包括間接增值。筆者先前使用「總增值」及「毛利」的概念,則包括直接及間接增值。

7 中國外貿通過香港的出入口包括通過香港的轉口貿易,也包括香港的離岸貿易 (即不經過香港海關,由港商直接從香港以外的港口出入口的貿易,例如由港商從深圳鹽田港出口到美國的貿易),詳細的計算辦法見Yun-Wing Sung, “Hong Kong and Shanghai as Global Service Hubs: Rivalry or Complementarity?” Occasional Paper No. 20, (Shanghai-Hong Kong Development Institute, Chinese University of Hong Kong,2009) , 12-15. Available at https://www.researchgate.net/publication/298453954_Hong_Kong_and_Shanghai_as_Global_service_hubs_Rivalry_or_complementarity.

8 Yun-Wing Sung, The China-Hong Kong Connection: The Key to China’s Open-Door Policy, (Cambridge University Press, 1991), pp 123-63.

9 立法會工商事務委員會,《政府當局就粵港合作聯席會議第十九次會議提供的文件》,2016年9月14日,資料來源於: http://www.legco.gov.hk/yr16-17/chinese/panels/ci/papers/cicb1-39-1-c.pdf (最後訪問時間:2017年10月17日)。

10 〈廣東自貿區成粵港深度合作「先鋒力量」〉,《新華網》,2017年6月28日,資料來源於:http://news.xinhuanet.com/2017-06/28/c_1121229318.htm (最後訪問時間:2017年10月17日)。

資料鏈接

1. 計劃單列市

計劃單列市,全名為國家社會與經濟發展計劃單列市,是內地省級單位對所轄大城市下放部分經濟管理權限的城市,而計劃單列市仍保留省轄市的行政地位。市的收支直接與中央掛鈎,由中央財政與地方財政兩分,而無須上繳省級財政,擁有較高的財政自由度。上世紀五十、六十年代,內地已實行計劃單列市制度,惟幾經變改取消,現制度為八十年代所確立。隨著省會城市取消計劃單列市,並同時設立「副省級城市」,計劃單列市數量持續減少。目前,國家計劃單列市只餘下大連、青島、寧波、廈門、深圳5個。

2.「前店後廠」

「前店後廠」是改革開放早期珠三角及港澳地區經濟合作的主流模式。因當時內地勞工、生產成本較低關係,不少香港廠商於珠三角地區設廠、設生產線,再以香港作為店面、中轉站,透過香港公司將產品出口銷售往外地賺取利潤。惟隨著內地經營成本上升、珠三角經濟結構轉變、中國加入世貿等因素,香港製造業逐漸將加工工序遷向成本更低的內陸省區,廣州、深圳等城市亦愈趨成熟,無需借助香港外銷貨物。「前店後廠」的經營模式逐漸式微。

3.「獨角獸」

「獨角獸」是指成立不到10年但估值10億美元以上而未上市的科技創業公司,被視為新經濟發展的重要指標,代表著科技轉化為市場應用的活躍程度。根據私人企業調研機構CB Insights的數據顯示,截至2017年10月,全球共有216間獨角獸,當中約一半來自美國,而中國則佔四分之一。以公司估值計算,排名頭十大「獨角獸」,美國佔六家,中國佔四家。全球最大「獨角獸」是「優步」(Uber),以680億美元的估值排榜首,「滴滴出行」以500億美元估值排第二,「小米」則以460億美元估值排第三。